創刊70年を迎える『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える

安保・防衛問題の専門紙です

前事不忘 後事之師

魏志倭人伝を考える

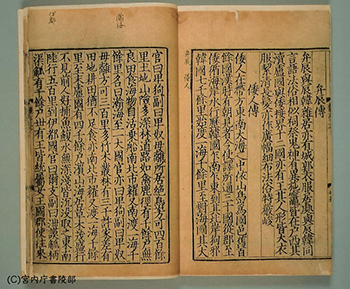

三国志「魏志倭人伝」の冒頭部分

湯島聖堂で行われている斯文会の公開講座で、陳寿の「三国志」の講義を受けて8年が経過します。講師の早稲田大学渡邊義浩教授から、卑弥呼の邪馬台国で有名な魏志倭人伝について、魏志倭人伝という名の「書物」は存在しないと教えられて、驚きました。魏志倭人伝(以下「倭人伝」)とは、正確には、魏書、蜀書、呉書の3部からなる三国志の魏書の夷狄(いてき)について書かれた部分の中の「倭人の条」です。分かりやすく説明すれば、三国志という歴史書の中華から遠く離れた地域に住む蛮族の中の倭人についての記述部分(全体の0・5%)です。

渡邉教授は、三国志などの古典を文献学的に調べ、邪馬台国は、九州ではなく大和にあったと主張されていますが、私が興味を持ったのは、倭人伝には、多くの「偏向」(歪んだ記述)があると主張されている点です。

倭人伝には、使者から実際にもたらされた邪馬台国の多くの情報が記述されていると推測されますが、いくつかの要因で記述に偏向があるということです。第一は、倭人伝を含む三国志を編纂した陳寿の歴史観に基づく偏向です。三国志は、中国三国時代の事象を記述した歴史書ですが、問題は、当時の歴史学は独立した学問ではなく、儒教理念の圧倒的影響下にあったということです。例えば、倭人伝では、倭では男性に比べて女性が多いと記述されていますが、これは事実であるとは思われません。儒教経典の一つ「周礼(しゅらい)」では、男と女の比率は、文化の中心から遠く離れた未開な地ほど女性の比率が高くなるとされ、陳寿による倭人伝の記述もこうした儒教理念に基づいたものだと渡邉教授は説明します。倭人伝に偏向がある第二の要因は、陳寿が倭人伝を記述した執筆意図から来るものです。陳寿は、当初三国の一つ、蜀の国で歴史書の編纂をしていましたが、蜀が滅亡すると、西晉に仕えます。この西晉という国は、三国志の英雄の諸葛亮と五丈原で戦った魏の将軍、司馬懿(しばい)の孫(司馬炎)が魏の皇帝から禅譲されて創設した国家です。西晉に仕えた陳寿は、司馬一族、特に司馬懿の功績を顕彰する必要がありました。その司馬懿は、西暦238年に魏の皇帝、明帝の命を受けて、現在の遼東半島付近を支配していた公孫淵を滅ぼしますが、これにより、それ以前は遼東半島までしか行けなかった卑弥呼の使者が魏の都の洛陽を訪れることが可能になります。陳寿が倭人伝を書いた大きな動機は、倭の国王の卑弥呼が司馬懿の徳を慕って使者を派遣してきたことを示すためだったと渡邉教授は解説します。このため、邪馬台国からの朝貢は、諸葛亮と戦ったことと並ぶ司馬懿の大きな功績とされ、これが邪馬台国の記述に影響を与えます。具体的には、司馬懿のライバルだった曹爽(そうそう)の父親、曹真が西域にあったクシャーナ朝(大月氏国)から魏への朝貢を実現させたことから、司馬懿の功績により朝貢したとされる邪馬台国も大月氏国と同じくらい遠方で同じくらいの大国として記述されます。さらに邪馬台国は、三国志の夷狄伝の中で最も記述の多い重要な国として扱われ、かつ好意的に描かれ、中国に、より接近し中国文化の影響を受けていた朝鮮半島の国々より、礼儀の備わった国との扱いをされます。

古代中国においては、事実を客観的に記述することは、容易ではありませんでした。史学が儒教から独立していなかっただけでなく、ありのままの事実を記録することは、命がけの仕事であり、実際、「春秋左氏伝」には、斉の史官南史が「(宰相の)崔杼(さいちょ)、その君荘公を弑(しい)す」と記録して、怒った崔杼に殺されたと記述されています。

現代では、事実を記述する上での制約は、過去に比べて少なくなっています。しかし、歴史は、人間が記述するものであり、人間的な要素が必ず介在します。たとえ、客観的に事実を記載しようとしても、自分が好ましいと考える事象に光を当て、そうでないものを無視するという取捨選択が行われます。ましてや、一定の世界観に立って、事実を取捨選択するのであれば、それは真の歴史家の態度ではありません。私は、所謂「陰謀史観」と言われるものなど特定の歴史観に基づいて事実を記載しようとするものからは、距離を置くことにしています。

鎌田 昭良(元防衛省大臣官房長、元装備施設本部長、防衛基盤整備協会理事長)