創刊70年を迎える『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える

安保・防衛問題の専門紙です

前事不忘 後事之師

第75回 風林火山の意味を読み解く(その一)

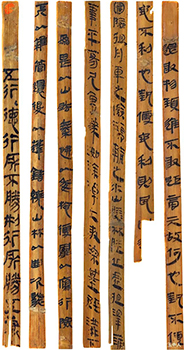

中国・山東省臨沂県銀雀山の前漢時代の墓から出土した竹簡の一部

風林火山と言えば、戦国時代の武将、武田信玄が軍旗として使った「其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山」の四句のことです。この原典は孫子の兵法の「軍争篇」にあり、そこではこう書かれています。

「其の疾(はや)きこと風の如く、其の徐(しずか)なること林の如く、侵掠(しんりゃく)すること火の如く、動かざること山の如く、知り難きこと陰の如く、動くこと雷(いかづち)の震うが如くして(中略)、権を懸けて而して動く。迂直(うちょく)の計を先知する者は勝つ。此れ軍争の法なり」

このように、孫子の兵法では風林火山の四句は、「軍争」「迂直の計」との関連で説明されており、「軍争」や「迂直の計」が分からなければ理解できませんが、従来のどの解釈も明確ではありませんでした。

孫子の兵法の解説書を著している水野実防衛大学校名誉教授は、「軍争」の意味については、古来有力なものが二説ある」として、次のように分析します。「軍は軍隊の意味であるとして、何を争うのかという点が問題になる。一つは勝ちを争うとする説、もう一つは利を争うとする説である。前者は兵法書として当然の論説であり、後者は孫子兵法の中心思想と言ってよいが、取り立てて篇名とするに値せず、それによってこの篇の内容が示せるものでもない」「また、軍争を機先を制すると解釈する説もあるが、軍争という漢語からはこの意味を引き出しにくい」

迂直の計についても、孫子では、「其の途を迂にしてこれを誘うに利を以てし、人に後れて発して人に先んじて至る」と記述されています。従来、これは「自軍があたかも迂回路を取っているかのように見せかけて敵を油断させる一方、敵を利益で別方向に誘い出してぐずぐずさせ、その間に戦場に先着せよ」との意味だと解釈されてきました。しかし、策を弄したところで、後から出発した者が先に戦場に到着することなど簡単にできるのかとの疑問があり、この解釈でよいのか分かっていませんでした。

ところが1972年に中国の山東省臨沂(りんぎ)県銀雀(ぎんじゃく)山の前漢時代の墓から孫子の兵法を含む大量の竹簡に書かれた兵法書が発見され、調査・研究が行われたことから迂直の計などの意味が解明されつつあります。発見された竹簡から孫子の兵法の著者とされる孫武の子孫・孫ぴんが著した「孫ぴん兵法」が見つかり、しかもその中に孫ぴんが実際に迂直の計を活用して勝利を収めた「桂陵の戦い」についての詳細な記述があったからです。

「桂陵の戦い」は、紀元前354年に魏と斉との間で戦われた戦争で、歴史家司馬遷が著した『史記』の中の「孫子呉起列伝」においても記載があります。その記述によれば、この戦いは、魏が隣国の趙の攻略を企図し、趙の都、邯鄲(かんたん)を囲んだことが契機でした。趙から助けを求められた斉は、将軍の田忌(でんき)に邯鄲の救援を命じます。田忌は兵を率いて趙へ向かおうとしますが、軍師である孫ぴんがそれを引き留めて言います。

「そもそも乱れもつれた糸を解こうとする時には無理に引っ張ったりしてはいけません。喧嘩を止めようとする時には打ちかかったり戟(ほこ)で突きにいったりはしません。充実したところは避けて備えのない所を攻撃したら、形勢も変わってきて勢いも収まり、敵は自然に軍を解散することになるものです。今、魏は趙と合戦しているところで、元気な強い兵士たちは国外に出尽くし、老人や子供だけが国内で疲れ切っておりましょう。将軍は軍を率いて魏の都の大梁(たいりょう)に急進され、その交通拠点を抑えてその備えのない所を攻撃されるのが第一です。相手はきっと趙の攻撃を止めて自国の防衛に戻ってくるでしょう。つまり味方が一つの行動を起こすだけで、趙の包囲を解かせるばかりか魏の国力をも消耗させることになるのです」

将軍の田忌がその言葉通りにすると、魏は果たして趙の都の邯鄲からとって返してきて、斉の軍は桂陵で魏の軍隊を撃破します。

この桂陵の戦いは「兵法三十六計」の「囲魏救趙(いぎきゅうちょう)」(魏を囲んで趙を救う)の計とされ、それだけでも十分興味深いものですが、銀雀山の墓から出土した竹簡には、さらに詳細な戦いの記述があり、それが「迂直の計」や「軍争」ひいては風林火山の正確な意味を解く鍵を与えることになりました。次回にその話をします。

鎌田 昭良(元防衛省大臣官房長、元装備施設本部長、防衛基盤整備協会理事長)