創刊70年を越える『朝雲』は自衛隊の活動、安全保障問題全般を伝える

安保・防衛問題の専門紙です

前事不忘 後事之師

第111回 長篠の戦いを考える ―正しい教訓を引き出すのは難しい―

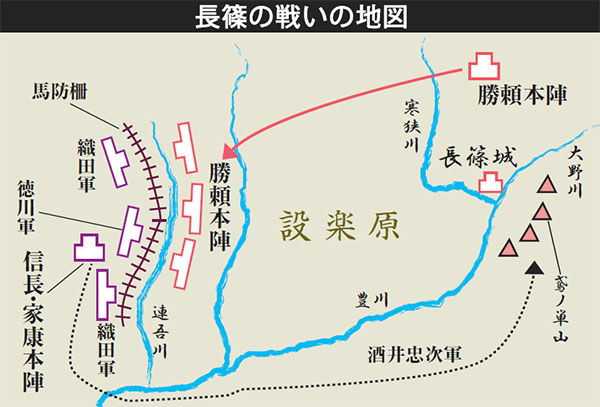

長篠の戦いの地図

天正三年(1575年)5月21日、武田勝頼率いる武田軍と織田信長、徳川家康率いる織田・徳川軍が激突した長篠の戦いは、織田・徳川軍が鉄砲を用いた新戦術により武田騎馬軍団を打ち破った戦術革命だったと言われています。しかし最近の研究では、そうした説は否定されています。東京大学史料編纂所・金子拓(ひらく)教授の著書を基に、戦いを説明します。

天正三年の春、信長にとっての最大の敵は武田勝頼ではなく、大阪の本願寺勢力でした。信長は2万の大軍を率いて河内方面に出陣しますが、これは秋に本格的に本願寺を攻略するための準備でした。信長のこうした動きは反信長勢力であった武田勝頼に伝わり、勝頼は本願寺を支援し信長を牽制するため、先遣軍を三河に侵攻させ、信長と同盟関係にあった徳川方の諸城を攻略します。その後、勝頼自らも出陣し先遣軍と合流、兵力は一万数千となりました。

これに対し、家康も浜松城から出撃し吉田城に籠(こ)もって対抗します。籠城した家康を力攻めするのは不利と見た勝頼は軍勢を東に反転させ、2年前に徳川方に奪取された長篠城の攻略を企図します。このように、長篠城攻防戦とそれに続く長篠の戦いはたまたま生起したもので、勝頼、信長ともに当初からの計画ではありませんでした。武田軍は5月1日から長篠城を包囲し、断続的に攻撃を加えます。長篠城は2つの川の合流点の断崖に築かれた堅固な城でした。徳川方の守兵はせいぜい250人程度、当初は圧倒的な兵力で攻撃してくる武田軍をはねのけていましたが、やがて城に籠もる兵たちは困窮していきます。大軍の武田軍から攻められた家康は5月10日に信長に援軍を要請。信長は3万を超える軍勢を率いて5月18日に長篠城の西の設楽原(したらがはら)に到着します。信長は布陣にあたって、設楽原が連吾川沿いの低地となっていることを利用して、3万を超える軍勢を勝頼に悟られないように配置すると共に、陣地に馬防柵を構築し柵の内側に鉄砲隊を配置する強固な防御態勢を整えました。

勝頼は信長の隠蔽(いんぺい)により、信長・家康軍が自軍を超える兵力であることに気づかなかったことに加え、敵軍に動きがないことを相手が困っている証拠だと見くびり、決戦を決定。20日には長篠城を包囲する部隊を残して全軍を西に移動させ、連吾川を挟んで織田・徳川連合軍と対峙します。この勝頼の動きこそ信長が待ち望んでいたものでした。信長は最大の敵である本願寺との戦いが秋に控えていることから、自軍に大きな損害が出ることを避けるために、自軍から打って出るのではなく、武田軍が自軍の強固な防御陣地に正面攻撃してくれることを願っていました。武田軍の決戦に向けての移動は信長の願い通りのものでしたが、信長はさらに一計を案じます。家康の家臣である酒井忠次に、4千の兵で長篠城を包囲する武田方の鳶巣山(とびのすやま)砦(とりで)などを奇襲するように命じました。忠次の軍は、21日早朝、武田方の砦に対して攻撃を行い、砦を守る兵と長篠城を包囲する武田軍を撃破します。連吾川東側の丘陵地に布陣した武田軍は、長篠城を包囲していた味方が敗走したため、東西から挟まれる形となります。この結果、武田軍は信長の狙い通り、強固な防御態勢を構築している織田・徳川軍に正面攻撃せざるを得なくなり、3万を超える織田・徳川軍に撃破されます。

戦いのあった連吾川一帯は湿地帯でした。進路も限られていたため武田軍は、騎馬ではなく下馬しての突撃でした。他方の織田・徳川軍は足軽兵のみを馬防柵から出し、敵を引き付けたところで柵内から千丁程度の鉄砲射撃で相手を撃破しましたが、今に伝わる「3千丁の三段撃ち」の話は、江戸時代に入ってからの創作です。数は少ないものの武田軍も鉄砲攻撃は行ったようです。従って、鉄砲が重要な役割を果たしたのは事実ですが、騎馬軍団を鉄砲によって撃破した戦術革命だったとの評価は誤りです。

金子は著書の中で、「鉄砲戦術というよりも、あの場所(設楽原)を布陣地として定め、かつ相手を粉砕できるという機を逃がさなかった信長の判断こそ、賞されるべき」と書いています。江戸時代の小説家によって創作された3千丁の三段撃ちの話をプロである旧陸軍参謀本部や歴史小説家司馬遼太郎が信じ、画期的な戦術革命だと評価しました。劇的な勝利をあげた戦いというのは、後世必ず脚色されるので、それから正しい教訓を引き出すことは極めて困難です。

鎌田 昭良(元防衛省大臣官房長、元装備施設本部長、防衛基盤整備協会理事長)